2017年01月31日

樹木の枝や幹の切断位置

こんにちは。木守樹木医の大嶋です。今日のテーマは、樹木(広葉樹)の枝や幹の切断位置についてです。樹木には無駄な枝は一切ありませんが、人と共生している都市樹木では、安全性等確保する上で適正な剪定は欠かせません。

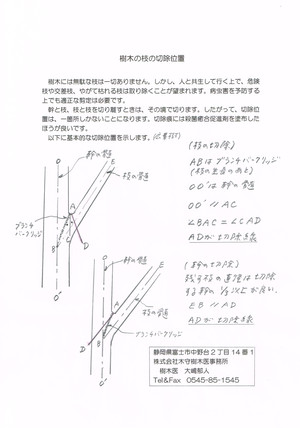

【枝の切断位置】

幹と枝を切り離す場合、その境が枝の切断位置となります。

枝の成長のあとが幹の樹皮に表れています。これをブランチバークリッジとよんでいます。

ブランチバークリッジを図ではABで表しています。次に、幹の髄OO'に平行に直線ACを引きます。

∠BAC=∠CADとなるように直線ADを引くと、これが枝の切断線になります。

【幹の切断位置】

幹は基本的には切断すべきではありませんが、やむを得ない場合は次のように切断します。

切断する幹の直径の1/3以上の直径の枝の上で切断します。ブランチバークリッジの終点Aから枝の髄に平行に直線ADを引くと、これが幹の切断線になります。

【切断後の処置】

ノコギリ等で切断した痕は鋭利な刃物で切り直し、切断痕には殺菌癒合促進剤を塗布します。殺菌癒合促進剤は3~6ヶ月ごと塗布し直します。3ヶ月もすればカルスが盛り上がりますので、その状況をよく観察し、不均一なら更に切り直します。

太い枝では殺菌癒合促進剤を数年塗布し続けることになります。できれば、切断痕を黒い防草シートで覆っておいたほうが良いようです。

樹木の健康を守り、美しい自然樹形の景観を楽しむためには、ぜひ当社にご相談ください。

2017年01月24日

樹木の適正な葉量

こんにちは。木守樹木医の大嶋です。

街路樹や公園樹木などで、毎年、丸坊主に剪定され、樹勢が衰えてきている樹木を見かけます。

樹木ごと、適正な葉量はどうあるべきか、ほとんど考えられていないように思われます。

樹木は数億年前、又は数千万年前から地球上の厳しい環境に適応し進化し続けてきました。

樹木は誠に合理的にできていて、無駄なものは一切ありません。

強剪定すれば徒長枝が多量に出ますが、それは樹木にとって必要に迫られてのことです。

都市樹木は、安全性の確保など人と共生しなければなりませんから、適正な剪定は必要です。

今回のテーマは、樹木の適正な葉量はどうあるべきか、です。

植物は太陽エネルギーを利用し、葉から吸収した二酸化炭素と根から吸収した水を材料に、葉で光合成を行い、師管を通じて、枝や幹、根までエネルギーを供給しています。

葉から水を蒸散することが、根から水分を吸収することを助け、樹冠トップまで水分を行き渡らせます。

根から吸収した水分の実に95%以上を葉の気孔から蒸散していると言われています。

根は全て水に溶けたものしか吸収しないので、土壌中のミネラルや酸素も水と一緒に吸収しています。

根から吸収する水分は、葉の表面積(長さの2乗)に比例していると推測できます。

すると、樹木を健全に生育させるためには、樹木の表面積に比例する葉の量が必要になる、ことになります。

都市樹木は、高さなど樹冠の大きさに制限がある場合が多いので、現実的には樹木の太さが樹木の表面積の目安になるでしょう。

同種で太さが2倍の樹木なら4倍の、3倍の樹木なら9倍の葉の量が必要になることになります。

いかがですか。あなたのそばの街路樹や公園の樹木は。一度、このような観点から見てください。

街路樹や公園樹木などで、毎年、丸坊主に剪定され、樹勢が衰えてきている樹木を見かけます。

樹木ごと、適正な葉量はどうあるべきか、ほとんど考えられていないように思われます。

樹木は数億年前、又は数千万年前から地球上の厳しい環境に適応し進化し続けてきました。

樹木は誠に合理的にできていて、無駄なものは一切ありません。

強剪定すれば徒長枝が多量に出ますが、それは樹木にとって必要に迫られてのことです。

都市樹木は、安全性の確保など人と共生しなければなりませんから、適正な剪定は必要です。

今回のテーマは、樹木の適正な葉量はどうあるべきか、です。

植物は太陽エネルギーを利用し、葉から吸収した二酸化炭素と根から吸収した水を材料に、葉で光合成を行い、師管を通じて、枝や幹、根までエネルギーを供給しています。

葉から水を蒸散することが、根から水分を吸収することを助け、樹冠トップまで水分を行き渡らせます。

根から吸収した水分の実に95%以上を葉の気孔から蒸散していると言われています。

根は全て水に溶けたものしか吸収しないので、土壌中のミネラルや酸素も水と一緒に吸収しています。

根から吸収する水分は、葉の表面積(長さの2乗)に比例していると推測できます。

すると、樹木を健全に生育させるためには、樹木の表面積に比例する葉の量が必要になる、ことになります。

都市樹木は、高さなど樹冠の大きさに制限がある場合が多いので、現実的には樹木の太さが樹木の表面積の目安になるでしょう。

同種で太さが2倍の樹木なら4倍の、3倍の樹木なら9倍の葉の量が必要になることになります。

いかがですか。あなたのそばの街路樹や公園の樹木は。一度、このような観点から見てください。

2015年09月19日

樹木の葉

こんにちは。木守樹木医の大嶋です。久しぶりの投稿になります。

これらの写真は、先日、富士市内の幼稚園を会場にして開催された剪定講座における、受講者による剪定後のものです。

今回のテーマは、樹木の葉の量はどのように考えて剪定するか、です。

自然の樹木の樹冠は、ほぼ全面、葉で覆われています。

(剪定後のキンモクセイ)

そもそも、樹木にとって、無駄な枝や葉は一切ありません。

しかし、人と樹木の共生となると、人の都合も50%ぐらい考えなければなりません。

すなわち、樹勢を維持しつつ、人にとって管理しやすい、景観の良い剪定をすることになります。

管理しやすい剪定とは、病虫害にかかりにくい、徒長枝の出にくい剪定です。

そのためには、風通しを良くしながら、樹冠全体の葉に効率よく光を当てることです。

樹木が水を吸収して葉先まで行き渡らせられるのは、水を葉から蒸散しているから、といわれています。

実に、吸収した水の95%を蒸散によって空気中に出しています。だから、葉がなければ水を吸収できにくくなるのです。

さらに、葉では、二酸化炭素を吸収し、光エネルギーを利用して炭水化物と酸素を合成しているのはご存知のとおりです。

全ての動物は、植物のおかげで生きていけるのです。

すなわち、樹木にとっても人にとっても、葉は「命」なのです。

それでは、葉の量は具体的にどうするか。自然樹形の葉の表面積、すなわち、長さ(木の太さや高さ等)の2乗に比例するように葉を残すことです。

例えば、太さが2倍の樹木の葉の量は、4倍の葉の量になります。3倍の太さなら、葉の残す量は9倍となります。

剪定するとき、これらのことを思い出していただければ、「葉」を大切にしていただけると思います。

2015年07月14日

7月の剪定講座

7月12日、富士市吉永まちづくりセンターの剪定講座が開催されました。私と秋山樹木医が講師を務めました。

センター南側に植栽されているサザンカを受講者が二手に分かれて剪定しました。

今まで、ほとんど手を入れてこなかったと思われるサザンカですが、受講者はたちまち上達し、立派に剪定できました。

縦横のバランスも良いと思います。

手前の木がサザンカで、後方の木がツバキです。

サザンカは、枝先をあまり切り詰めないで、将来的なボリュームを考えているのも良いと思います。

こちらは、手前の木がサザンカで、後方の木がツバキです。

ツバキは、枝抜きをして、内部まで光が入り、風通しが良くなりました。

他のツバキの剪定後の状態です。

ドウダンツツジの剪定には、刈り込みの方法と自然樹形の方法がありますが、これは、刈り込みの方法をとっています。

内部の枯れ枝や重なり枝を抜き、すっきりとしました。

2015年06月27日

講演・剪定教室のご案内

庭木について、剪定方法が良くわからない、最近木が弱ってきたようだ、もっと自然風な樹形にするにはどうしたら良いか、このようなお困りの方いらっしゃいますか。

このような方がいらっしゃいましたら、できるだけ友人、知人を誘ってグループでまとまって申し込んでくだされば、一人当たりの経費が安く済む方法がございます。

当社では、富士市内であれば、参加人数にかかわらず、2時間6,600円で 樹木医が出張して講演や剪定教室を開催します(富士市人材バンク登録)。ただし、富士市外のときは、交通費をいただく場合がありますのでご承知置きください。

どなたかの庭をお借りするなど現地で実践しながら、初心者でも分かりやすい剪定の基本や樹勢回復方法を解説します。

連絡先は以下のとおりです。

株式会社木守樹木医事務所

富士市中野台2丁目14-1

樹木医 大嶋郁人

Tel&Fax 0545-85-1545

このような方がいらっしゃいましたら、できるだけ友人、知人を誘ってグループでまとまって申し込んでくだされば、一人当たりの経費が安く済む方法がございます。

当社では、富士市内であれば、参加人数にかかわらず、2時間6,600円で 樹木医が出張して講演や剪定教室を開催します(富士市人材バンク登録)。ただし、富士市外のときは、交通費をいただく場合がありますのでご承知置きください。

どなたかの庭をお借りするなど現地で実践しながら、初心者でも分かりやすい剪定の基本や樹勢回復方法を解説します。

連絡先は以下のとおりです。

株式会社木守樹木医事務所

富士市中野台2丁目14-1

樹木医 大嶋郁人

Tel&Fax 0545-85-1545

2015年05月10日

四季折々の剪定講座

講座が始まる前の様子

平成27年度富士市吉永まちづくりセンター成人講座の四季折々の剪定講座が本日開催されました。受講者は17名です。

今回は今年度第1回目であり、座学を中心として行いました。講師は、秋山樹木医と私です。

剪定道具

使用頻度の高い道具は、剪定バサミ、ノコギリ、ノミです。ノコギリの入らないところはノミを使います。また、殺菌癒合促進剤は、直径1cm以上の枝の切除痕に塗布して木材腐朽病を防ぎます。

刃物類は一回使うごとに手入れしますのでいつもピカピカです。

2015年03月03日

さくら満開

平成27年3月3日、昨年12月に富士市吉永まちづくりセンターの剪定講座に参加された方々の剪定作品である河津ザクラが満開となりました。それまで全く手入れをしてこなかったサクラが、見事な咲きっぷりです。

2015年02月20日

平成27年度「四季折々の剪定講座」

平成27年2月20日、富士市吉永まちづくりセンターにおいて、来年度の吉永まちづくりセンター「四季折々の剪定講座」の開催内容について打ち合わせました。担当講師は、秋山樹木医と私です。

この講座は、今年度に引き続き開催されるもので、5月から12月にかけて6回行われます。募集期間は平成27年4月3日(金)~8日(水)ということですので、興味のある方は吉永まちづくりセンターへ応募してください。今年度は応募者が多く、抽選になったそうです。

この講座は、今年度に引き続き開催されるもので、5月から12月にかけて6回行われます。募集期間は平成27年4月3日(金)~8日(水)ということですので、興味のある方は吉永まちづくりセンターへ応募してください。今年度は応募者が多く、抽選になったそうです。

タグ :剪定講座