2017年03月17日

無料! キャンペーン

無料! キャンペーン

-あなたの庭園の樹木を「安全」で「美しい自然樹形」に-

樹木をこよなく愛する皆様へ

あなたの庭園の樹木を安全で健康、かつ、風にそよぐ美しい自然樹形にしてみませんか。

当社では、樹木の安全性や自然樹形とはどんなものか、樹木をこよなく愛する皆様に知っていただきたく、只今、無料キャンペーンを実施しております。

この機会にぜひ、倒木等の危険な樹木のこと、心癒される樹木の自然樹形のことを知っていただき、あなたの庭園を末永く安心してお楽しみいただけますよう無料キャンペーンをご案内いたします。

ご希望の方は、下記要領にてお申込みください。なお、お申込みいただいた方の金銭の負担や義務は一切ございませんので、安心してお申込みください。

自然樹形とは、樹木が自然の環境に育つとすれば、形作るであろう樹木の形です。都市に生育する樹木は、人と共生しなければなりませんから、高さや幅などその環境に合った美しい自然風の樹形のことをいいます。

終了しました。

-あなたの庭園の樹木を「安全」で「美しい自然樹形」に-

樹木をこよなく愛する皆様へ

あなたの庭園の樹木を安全で健康、かつ、風にそよぐ美しい自然樹形にしてみませんか。

当社では、樹木の安全性や自然樹形とはどんなものか、樹木をこよなく愛する皆様に知っていただきたく、只今、無料キャンペーンを実施しております。

この機会にぜひ、倒木等の危険な樹木のこと、心癒される樹木の自然樹形のことを知っていただき、あなたの庭園を末永く安心してお楽しみいただけますよう無料キャンペーンをご案内いたします。

ご希望の方は、下記要領にてお申込みください。なお、お申込みいただいた方の金銭の負担や義務は一切ございませんので、安心してお申込みください。

自然樹形とは、樹木が自然の環境に育つとすれば、形作るであろう樹木の形です。都市に生育する樹木は、人と共生しなければなりませんから、高さや幅などその環境に合った美しい自然風の樹形のことをいいます。

終了しました。

Posted by 木守樹木医 at

11:01

│Comments(0)

2017年02月22日

富士市の河津桜

富士市南松野を通る県道バイパスと河川の間の河津ザクラ50本が咲き始めました。

富士市松野まちづくりセンターへの入り口周辺の県道沿いです。

このサクラは、リバーフレンドシップに加入している地元の百歩の会の皆さんが丹精を込めて育てて来たものです。

樹齢は9年ですが、大きく立派に育ちました。百歩の会の皆さんに敬意と感謝の意を表したいと思います。

1月中旬の剪定には、私も協力させていただきました。

街路樹や河川敷の樹木は、心のこもった人々の手が入ると、見違えるように美しく変わるものです。

一度、見てみませんか。

2017年01月31日

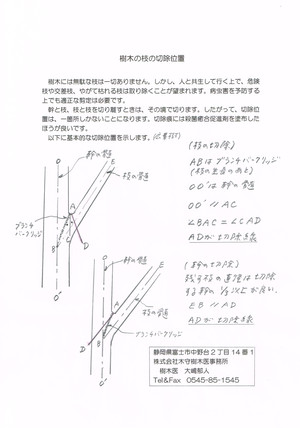

樹木の枝や幹の切断位置

こんにちは。木守樹木医の大嶋です。今日のテーマは、樹木(広葉樹)の枝や幹の切断位置についてです。樹木には無駄な枝は一切ありませんが、人と共生している都市樹木では、安全性等確保する上で適正な剪定は欠かせません。

【枝の切断位置】

幹と枝を切り離す場合、その境が枝の切断位置となります。

枝の成長のあとが幹の樹皮に表れています。これをブランチバークリッジとよんでいます。

ブランチバークリッジを図ではABで表しています。次に、幹の髄OO'に平行に直線ACを引きます。

∠BAC=∠CADとなるように直線ADを引くと、これが枝の切断線になります。

【幹の切断位置】

幹は基本的には切断すべきではありませんが、やむを得ない場合は次のように切断します。

切断する幹の直径の1/3以上の直径の枝の上で切断します。ブランチバークリッジの終点Aから枝の髄に平行に直線ADを引くと、これが幹の切断線になります。

【切断後の処置】

ノコギリ等で切断した痕は鋭利な刃物で切り直し、切断痕には殺菌癒合促進剤を塗布します。殺菌癒合促進剤は3~6ヶ月ごと塗布し直します。3ヶ月もすればカルスが盛り上がりますので、その状況をよく観察し、不均一なら更に切り直します。

太い枝では殺菌癒合促進剤を数年塗布し続けることになります。できれば、切断痕を黒い防草シートで覆っておいたほうが良いようです。

樹木の健康を守り、美しい自然樹形の景観を楽しむためには、ぜひ当社にご相談ください。

2017年01月24日

樹木の適正な葉量

こんにちは。木守樹木医の大嶋です。

街路樹や公園樹木などで、毎年、丸坊主に剪定され、樹勢が衰えてきている樹木を見かけます。

樹木ごと、適正な葉量はどうあるべきか、ほとんど考えられていないように思われます。

樹木は数億年前、又は数千万年前から地球上の厳しい環境に適応し進化し続けてきました。

樹木は誠に合理的にできていて、無駄なものは一切ありません。

強剪定すれば徒長枝が多量に出ますが、それは樹木にとって必要に迫られてのことです。

都市樹木は、安全性の確保など人と共生しなければなりませんから、適正な剪定は必要です。

今回のテーマは、樹木の適正な葉量はどうあるべきか、です。

植物は太陽エネルギーを利用し、葉から吸収した二酸化炭素と根から吸収した水を材料に、葉で光合成を行い、師管を通じて、枝や幹、根までエネルギーを供給しています。

葉から水を蒸散することが、根から水分を吸収することを助け、樹冠トップまで水分を行き渡らせます。

根から吸収した水分の実に95%以上を葉の気孔から蒸散していると言われています。

根は全て水に溶けたものしか吸収しないので、土壌中のミネラルや酸素も水と一緒に吸収しています。

根から吸収する水分は、葉の表面積(長さの2乗)に比例していると推測できます。

すると、樹木を健全に生育させるためには、樹木の表面積に比例する葉の量が必要になる、ことになります。

都市樹木は、高さなど樹冠の大きさに制限がある場合が多いので、現実的には樹木の太さが樹木の表面積の目安になるでしょう。

同種で太さが2倍の樹木なら4倍の、3倍の樹木なら9倍の葉の量が必要になることになります。

いかがですか。あなたのそばの街路樹や公園の樹木は。一度、このような観点から見てください。

街路樹や公園樹木などで、毎年、丸坊主に剪定され、樹勢が衰えてきている樹木を見かけます。

樹木ごと、適正な葉量はどうあるべきか、ほとんど考えられていないように思われます。

樹木は数億年前、又は数千万年前から地球上の厳しい環境に適応し進化し続けてきました。

樹木は誠に合理的にできていて、無駄なものは一切ありません。

強剪定すれば徒長枝が多量に出ますが、それは樹木にとって必要に迫られてのことです。

都市樹木は、安全性の確保など人と共生しなければなりませんから、適正な剪定は必要です。

今回のテーマは、樹木の適正な葉量はどうあるべきか、です。

植物は太陽エネルギーを利用し、葉から吸収した二酸化炭素と根から吸収した水を材料に、葉で光合成を行い、師管を通じて、枝や幹、根までエネルギーを供給しています。

葉から水を蒸散することが、根から水分を吸収することを助け、樹冠トップまで水分を行き渡らせます。

根から吸収した水分の実に95%以上を葉の気孔から蒸散していると言われています。

根は全て水に溶けたものしか吸収しないので、土壌中のミネラルや酸素も水と一緒に吸収しています。

根から吸収する水分は、葉の表面積(長さの2乗)に比例していると推測できます。

すると、樹木を健全に生育させるためには、樹木の表面積に比例する葉の量が必要になる、ことになります。

都市樹木は、高さなど樹冠の大きさに制限がある場合が多いので、現実的には樹木の太さが樹木の表面積の目安になるでしょう。

同種で太さが2倍の樹木なら4倍の、3倍の樹木なら9倍の葉の量が必要になることになります。

いかがですか。あなたのそばの街路樹や公園の樹木は。一度、このような観点から見てください。

2017年01月20日

河津桜の剪定

(剪定前の河津桜)

1月中旬の4日間、富士市南松野のバイパスと河川の間に植栽されている河津桜9年生50本の剪定を行いました。

今まで、下草刈りの管理は良くされていましたが、木の剪定にはあまり手をかけていなかったようです。

(剪定後の河津桜)

植栽地が道路に近いことから、歩道・車道への安全性と自然樹形の景観に留意しました。

(剪定後の河津桜)

混み合った枝を整理すると、木は大きく、元気よく見えます。

もうすぐ花が咲きますが、数年先には、きっと、桜の名所になると思います。

自然樹形剪定のことなら当社にご相談ください。

2016年11月24日

サクラてんぐ巣病の治療

こんにちは。木守樹木医の大嶋です。

10月から11月にかけて、富士市のはたご池公園のサクラてんぐ巣病の治療を行っています。

12m高所作業車を使用しての治療です。

ここから、サクラ越しに見える富士山は趣があります。

この公園は、いつ訪れても風景を楽しませてくれます。

これからモミジの紅葉が始まります。池に写る紅葉もすばらしい。

自然の中の公園は、人の手が入っていないように自然に見えることが大切です。

しかし、人の手が入らなければ、自然の美しさが出ないと思います。

病害虫の治療や自然樹形剪定のことなら、当社にご相談ください。

2016年11月24日

静岡県造園施工管理技士会主催菌根菌研修会

11月15日、静岡県造園施工管理技士会主催の菌根菌研修会に参加しました。

会場は田方農高で、生徒による研究発表に続き、渡邊教諭による講演をいただきました。

同校の社会への貢献に資する研究に敬意を表したいと思います。

ほとんどの植物は、根でアーバスキュラー菌根菌と共生し、菌根菌経由で水分や養分を吸収しています。

植物の根が入らない隙間に菌根菌の菌糸が入り込み、根では吸収できない養水分を吸収して植物に与え、一方、植物から光合成産物を得ています。

このように、植物と菌根菌とは、共利共生の関係にあります。

そして、菌根菌どうしがネットワークを組み、水分や養分のやり取りをしています。

すると、菌根菌を経由して、植物どうしが水分や養分だけでなく情報の交換もして、互いに助け合っていることも考えられます。

今後、田方農高の研究で、菌根菌のおどろくべき働きが明らかになってくるかも知れません。

会場は田方農高で、生徒による研究発表に続き、渡邊教諭による講演をいただきました。

同校の社会への貢献に資する研究に敬意を表したいと思います。

ほとんどの植物は、根でアーバスキュラー菌根菌と共生し、菌根菌経由で水分や養分を吸収しています。

植物の根が入らない隙間に菌根菌の菌糸が入り込み、根では吸収できない養水分を吸収して植物に与え、一方、植物から光合成産物を得ています。

このように、植物と菌根菌とは、共利共生の関係にあります。

そして、菌根菌どうしがネットワークを組み、水分や養分のやり取りをしています。

すると、菌根菌を経由して、植物どうしが水分や養分だけでなく情報の交換もして、互いに助け合っていることも考えられます。

今後、田方農高の研究で、菌根菌のおどろくべき働きが明らかになってくるかも知れません。

2016年10月11日

シラカシの剪定

上の写真で、左のシラカシが剪定した後のもの、右のシラカシが1年前に剪定し、今回剪定する前のものです。

当社では、どこを切ったのかわからない、自然樹形剪定に努めています。

下の写真は、2本とも剪定した後のものです。

美しい自然樹形剪定をする上で留意すべき点は、次のことです。

①樹木の高さと横幅の比率

環境に合うように決定しなければなりませんが、広葉樹であれば、高さ:横幅=2:1、樹冠の高さ:横幅=1.65:1(黄金比率)に、針葉樹であれば、高さ:横幅=3以上:1 にすると美しく見えます。ただ、広葉樹は古木になると、高さ:横幅=1:1 になってきます。

②枝を切る正しい位置

幹と枝、枝と枝を切り離す場合、その境で切ります。決して枝の途中で切ってはいけません。境の見つけ方は、またの機会に解説します。

③残す葉の量

樹木は、葉で光合成を行い炭水化物を合成し、それを分解して発生するエネルギーを使って生命活動をしています。まさに「葉が命」といえます。太く大きい木は、樹体を維持するだけでも多くのエネルギーを必要とします。

だから、剪定する際には葉をできるだけ多く残すことが大切です。それではどのように残すか、というと、私は、樹体の全表面積に比例して葉を残すようにしています。

面積は、長さの2乗ですから、木の高さや太さの2乗、もし、高さや太さが2倍の木の葉の残す量は4倍、ということになります。

自然樹形剪定のことなら当社にご相談ください。

2016年10月11日

ご神木の安全処置(2)

(ご神木の安全処置(1)よりつづく)

【処置後のご神木(西側)】

傾斜し、腐朽した主幹を伐採したため、幹折れの危険は低下しました。

後は、伐採した主幹の下部の腐朽防止と残した幹の良好な成長を促すことになります。

【伐採した主幹の断面】

伐採した主幹の断面を調べたところ、生きているのは周りだけで、あとはスポンジのように腐朽していました。

【処置後のご神木(東側)】

伐採した主幹の下部から、萌芽枝がでてきました。光合成を行い、根までエネルギーを供給できるので、下部の腐朽を少しでも防げるのではないかと期待しています。

この度、処置してから9ヶ月たち、3回目の殺菌癒合促進剤を塗布しました(H28.10)。

2016年10月11日

ご神木の安全処置(1)

【処置前のご神木(西側)】

富士市の某神社のご神木であるスダジイの主幹が傾斜し、幹心も腐朽して危険となったため、地元の管理運営委員会から処置を依頼されました(H28.1)。

根元から2mぐらいまでは空洞で、コブ病や木材腐朽病(シイサルノコシカケ)がいたるところに発生していました。

【処置前のご神木(東側)】

傾斜した主幹のほかに直立した幹がありますので、直立した幹を残し、傾斜し危険な主幹を伐採することにしました。

併せて、コブ病の治療と、固結した土壌の改良(土壌膨軟化と炭の投与)を行うことにしました。

(ご神木の安全処置(2)につづく)